|

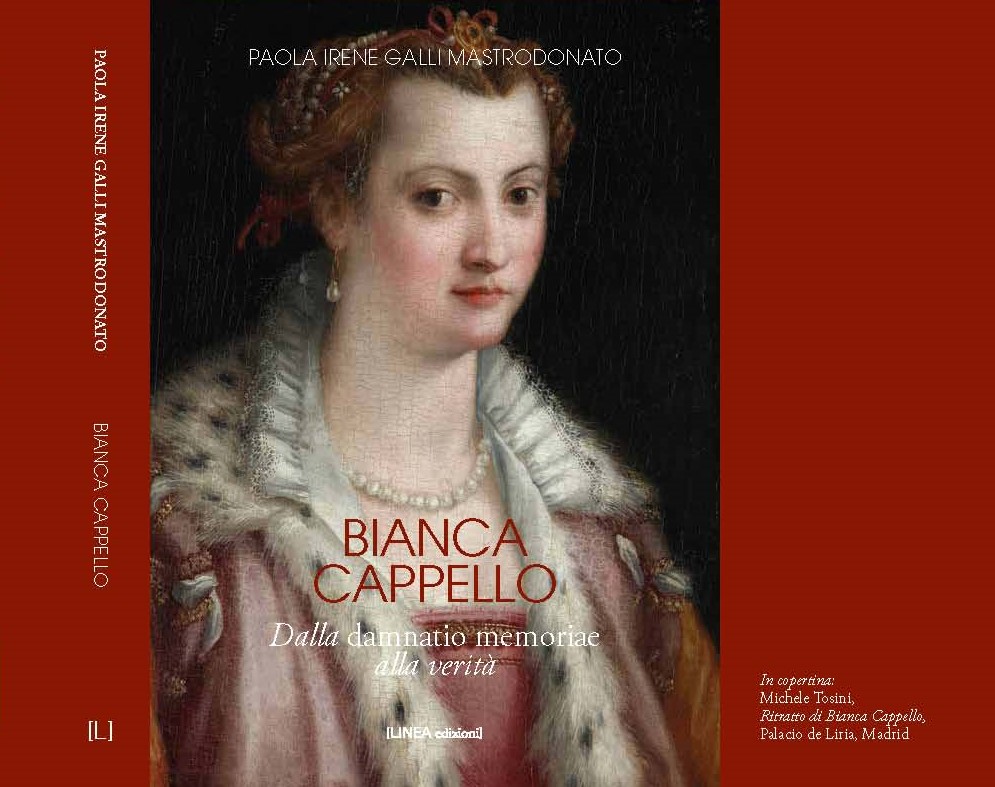

Paola Irene Galli Mastrodonato -

BIANCA CAPPELLO: Dalla damnatio memoriae

alla verità

Una sera di ottobre di cinque secoli fa: il Granduca Francesco I de’ Medici e la Granduchessa sua seconda moglie, la patrizia veneziana Bianca Cappello, muoiono in circostanze misteriose a poche ore di distanza uno dall’altra nella villa di Poggio a Caiano. Termina così, in modo cruento e improvviso, la vita di una donna bellissima, colta, intelligente e anticonformista, sposa riamata di due mariti, uno plebeo e l’altro un principe, ammirata e lodata da artisti, musicisti, poeti, regnanti e papi, sui quali spiccano Filippo II di Spagna, Sisto V e Torquato Tasso. All’indomani della sua morte e della dispersione e occultamento dei suoi resti, Ferdinando de’ Medici, il cognato cardinale, sottopone la memoria e il ricordo di Bianca a una sistematica opera di cancellazione che ha pochi eguali nella nostra lunga e travagliata epopea nazionale. Questo libro vuole ristabilire la verità sulla vicenda umana e storica di una Stella del nostro Rinascimento, e ridare finalmente a Bianca Cappello de’ Medici la sua vera identità e il suo vero volto

|

Marroni-Dialoghi%20traduttologici.jpg) |

Michela Marroni - DIALOGHI TRADUTTOLOGICI

Sulla traduzione molto si è scritto e molto si scriverà in futuro. Il tema è vasto e altrettanto vasto è il dibattito suscitato dai vari aspetti del problema. L’atto traduttivo è strettamente collegato alla necessità umana di comunicare, di trasmettere conoscenza ma anche di allargare il proprio orizzonte conoscitivo. Si traduce dalla propria lingua in un’altra per intessere rapporti e stabilire

legami, per descrivere modi di essere e di pensare. Il presente lavoro è una riflessione sulla fenomenologia del tradurre con una particolare attenzione al versante letterario (Jane Austen, Sarah, Austin, George Eliot e James Joyce). Tradurre i classici significa innanzitutto dialogare con modelli letterari che, oltre a essere una sfida per il traduttore, si offrono al lettore sempre con nuove idee e nuovi mondi, continuando a rappresentare – anche in traduzione – la suggestività e il potere straordinario della parola.

|

M-Marroni-Come%20leggere.pdf) M-Marroni-Come%20leggere%20(1).jpg) |

Michela Marroni - COME LEGGERE ROBINSON CRUSOE - Pubblicato nel 1719, Robinson Crusoe si colloca all’origine del romanzo moderno non solo nella celebrazione dell’individualismo borghese, ma anche nella definizione di una prosa in cui s’incontrano realismo e invenzione artistica. Oltre ad essere interprete e icona del nascente spirito commerciale, il suo eroe è in primo luogo un mito culturale che ha ispirato e continua a ispirare riscritture, rifacimenti, trasposizioni filmiche e teatrali, traduzioni in tutte le lingue conosciute. In quanto puritano e dissenziente, Daniel Defoe – giornalista, viaggiatore e cronista dei cambiamenti socioeconomici – scrisse Robinson Crusoe con l’intento di proporre “un libro di robusta ossatura morale” (Italo Calvino). Tuttavia, i risultati andarono ben oltre le intenzioni autoriali: imitata in tutta Europa, l’opera divenne subito parte dell’immaginazione popolare e da allora rimane uno dei romanzi più letti e amati di sempre. Come leggere “Robinson Crusoe” presenta una lettura del testo che pone particolare attenzione alle sue molteplici tematiche al di là di ogni rigida gabbia interpretativa. Ad essere privilegiati sono gli aspetti innovativi del contenuto e della forma senza escludere le tensioni metanarrative, le dinamiche dell’intreccio e le modalità narratologiche della rappresentazione. |

|

R. Petrilli, L’interazione simbolica. Introduzione alla comunicazione e ai linguaggi, Nuova edizione rivista e aumentata. Perugia, Guerra 2019.

La comunicazione umana si distingue da ogni altra forma di comunicazione animale per due aspetti: la struttura bio-fisiologica degli esseri mani, che permette loro di sviluppare l’agire intelligente e creativo; e la capacità umana di dare una veste simbolica alla relazione comunicativa intersoggettiva.

Il volume parte dai risultati delle ricerche semiotiche, socio-antropologiche, storiche, linguistiche e cognitive per affrontare in modo inedito domande quali: che cosa significa per l’essere umano comunicare? In che cosa consiste il valore cognitivo della comunicazione basata sul linguaggio verbale? Quali sono le modalità comunicative fondamentali per gli esseri umani?

Questa nuova edizione è il frutto di una riscrittura quasi completa del volume del 2002, e comprende una nuova terza parte, dedicata a illustrare la complessità della comunicazione verbale umana. |

.jpg) |

Raffaella Petrilli (a cura di), HATE SPEECH. L’odio nel discorso pubblico. Politica, media, società, Roma, Round Robin, 2019 (Mappe, 5).

Che cos’è il linguaggio d’odio, come riconoscerlo? Il volume risponde esplorando da punti di vista diversi (semiotico, giuridico, filosofico, linguistico, etnolinguistico, artistico) quella modalità espressiva nota come hate speech, che sembra divenuta tipica del discorso pubblico delle democrazie contemporanee. Se ne ricava l’identikit del “disvalore comunicativo” tipico delle manifestazioni di hate speech e che consiste nel riservare all’ “odiato” il ruolo di persona priva del diritto di parola. Se la forza del linguaggio sta nel costruire relazioni tra persone, il linguaggio d’odio punta invece a costruire l’esclusione dell’altro. In questo modo, esso equivale sul piano simbolico a ciò che nella realtà empirica è aggressione o eliminazione fisica: ovvero all’aggressione o eliminazione del “diritto di parola”.

Il volume costituisce il primo risultato della ricerca promossa dell’Accademia di Diritto e Linguaggio, istituita nel 2018 all’Università della Tuscia, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei fattori di crisi legati alle migrazioni e al multiculturalismo che si manifestano oggi in Europa.

Contributi di: F. Ferrucci, M. Galli, R. Petrilli, S. Klimis, O. Paris, B. Turchetta, P. Mania, C.Ferrini, M. Vedovelli, D. Femia.

|

|

A cura di Paolo Marini e Niccolò Scaffai, Montale Roma, Carrocci Editore, 2019

"La centralità di Montale nella storia della poesia italiana è dovuta alla capacità di acquisire elementi tematici e formali della tradizione rielaborandoli in un linguaggio nuovo. L’esperienza di un autore che ha attraversato il Novecento letterario diventandone spartiacque e insieme punto di riferimento ineludibile è indagata in questo volume da 14 studiosi che si misurano in una ricognizione globale di testi e questioni aggiornata alle più recenti acquisizioni: da Ossi di seppia agli ultimi libri di poesie degli anni ’70, alle prose narrative; e quindi, trasversalmente, dai nodi filologici alle specifiche linguistiche e metriche, dal rapporto con gli antichi (Dante in testa) e coi contemporanei (in Italia e fuori d’Italia) all’immensa produzione critica, sino al confronto fecondo con le arti figurative e con la musica."

|

|

|

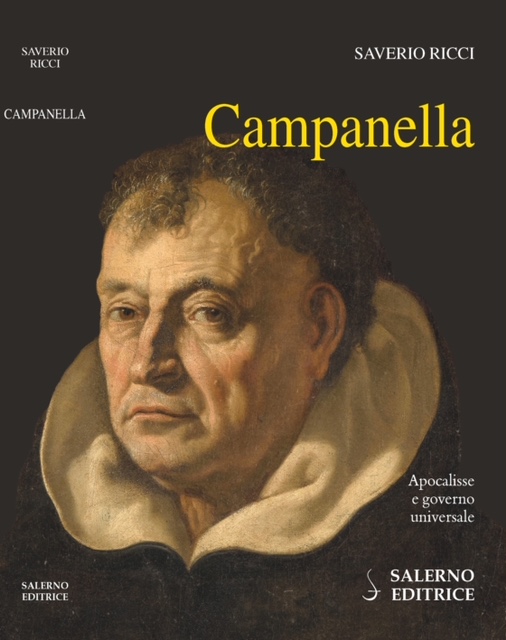

Saverio Ricci, Campanella, Roma, Salerno editrice, collana Profili, 2018

La necessità del governo universale e l’‘apocalisse’ come chiave di interpretazione della storia e strumento politico furono in Tommaso Campanella istanze precoci e costanti, messe a fuoco e svolte con fervida originalità. La vocazione filosofica gli aprì la strada alla riflessione politica, che avrebbe percorsa attraverso la durissima prova della carcerazione quasi trentennale, inflittagli per il preteso disegno di congiura anti-spagnola, fino alla riconquistata libertà, prima nel seguito infido di papa Urbano VIII, e poi nella Francia di Richelieu, dove arrivò a veder nascere il re Sole, e a profetarne l’avvenire. Per la maggior parte della sua esistenza, Campanella visse malsane prigioni e corti barocche, scenari assai contrastanti di una biografia intellettuale tutta intessuta, di contrasti, anche ‘interni’. La storiografia degli ultimi decenni ha enormi meriti, riguardo a Campanella: pazienti edizioni di opere, decisive scoperte di inediti, illustrazione puntuale di documenti, precisazione di fonti, rapporti e contesti. Nel dibattito interpretativo, le categorie di ‘ambiguità’ e di ‘discontinuità’, riferite a un personaggio dai tratti comunque ‘eroici’, e al suo pensiero, percepito di problematica ‘unitarietà’, sono state però adoperate forse più del necessario. È parso che così si dessero per irresolubili, quando non si sia voluto o non si voglia accordare credito esclusivo a uno dei loro termini, radicali alternative: Campanella machiavellico ‘libertino’ e cospiratore ‘repubblicano’, oppure cattolico medievalizzante, o indisciplinato interprete della Controriforma; ‘utopista’ o ‘teocratico’; ‘filo-spagnolo’ o ‘filo-francese’, per tattica, o per convinzione; capace comunque di costanti finzioni o dissimulazioni, in un’epoca che peraltro ne faceva uso tanto corrente, che spesso le sue non furono credute dai contemporanei, a molti dei quali, pur essi, spesso, inclini a doppiezze o indotti ad auto-censure, prima ancora che ad alcuni storici moderni, egli parve ‘simulatore’, ‘volubile’, ‘oscuro’. Il filo unitario della personalità e dell’opera sua appare invece costituito dall’insofferenza verso il disordine del mondo, descritto come intreccio di falsità filosofica, sperequazione, spreco, carestia, malattia, conflitto, e dal programma di porvi rimedio una volta per tutte, attraverso un governo universale, risposta politica a quella prima globalizzazione, che sembrò data a fine Cinquecento da un mondo più unito da navigazione, commerci, tecniche, e diffusione della fede cristiana, ma pieno di ingiustizie e ‘falsità’ fra loro profondamente collegate, e colleganti continenti e civiltà diverse. Un governo universale rischiaratore, a guida filosofica, comunistico, eugenetico, avrebbe dovuto far subentrare a questo ‘disordine’ l’umanità perfetta: una ‘città del Sole’, costruita per il mondo intero.

|

|

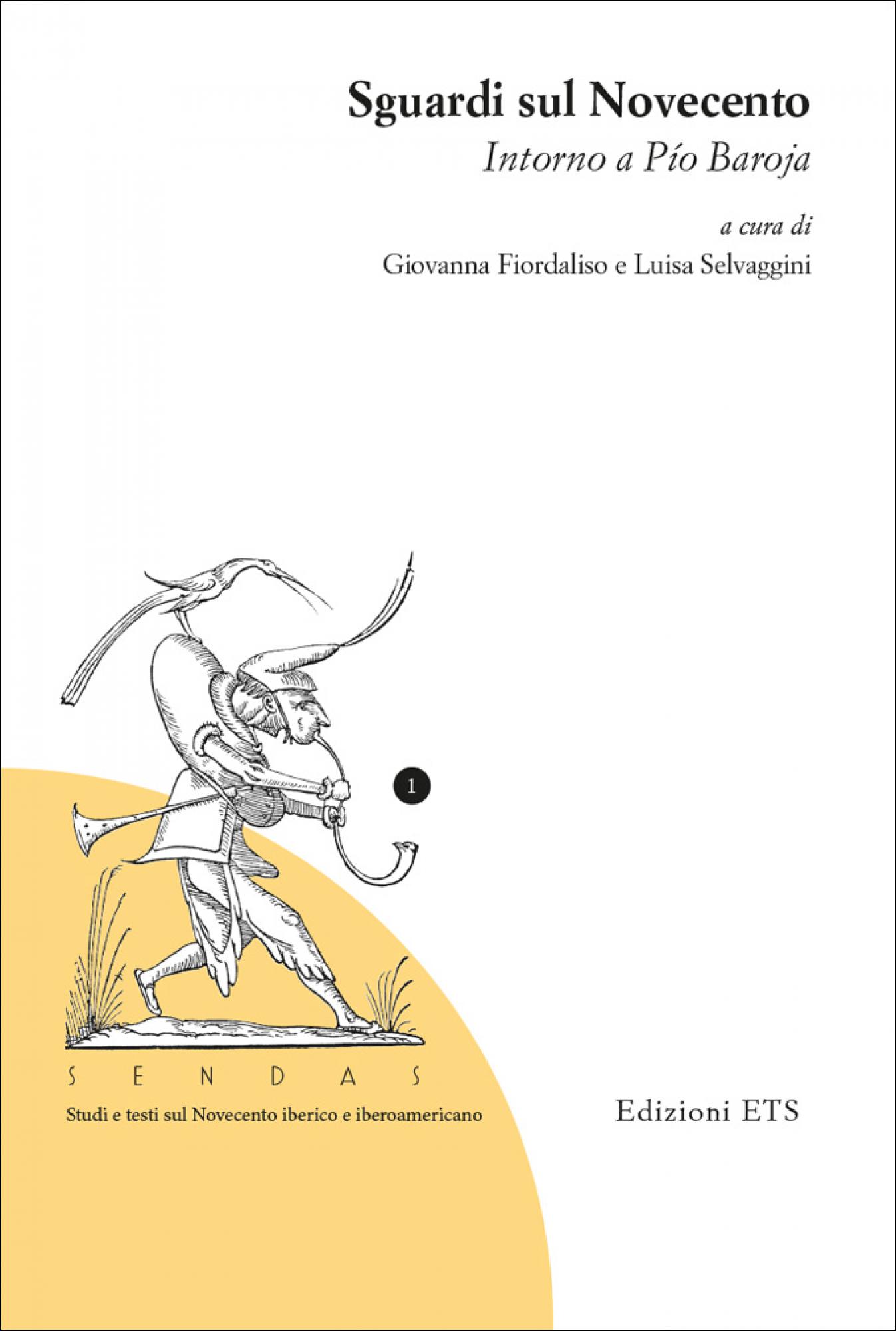

Pío Baroja (1872-1956), autore basco che, con la sua vastissima produzione, è ormai considerato un classico della letteratura spagnola, è stato un testimone acuto del passaggio tra il XIX e il XX secolo.

Nonostante il successo di pubblico e di critica che ha caratterizzato la sua lunga carriera e che la sua morte non ha interrotto, i suoi libri, con alterne vicende, si sono trovati a passare attraverso zone d’ombra per tornare a occupare un ruolo di rilievo solo in tempi recentissimi. A che cosa si devono queste intermittenze? Per quali motivi un romanziere tanto prolifico quanto complesso è stato contemporaneamente stimato e apprezzato, riconosciuto come un maestro, ma anche accusato, criticato, finanche manipolato? Le ragioni sono molte, e altrettante le possibili risposte.

Con l’intenzione di scoprirne alcune, svelarne altre, ma soprattutto di sollecitarne di nuove, raccogliamo in questo volume una serie di proposte critiche, oggetto di dibattito in due giornate di studio che si sono svolte nel dicembre del 2016 presso l’Università della Tuscia. In esse si è inteso focalizzare sotto una nuova luce il profilo intellettuale e la sfaccettata scrittura di un attento osservatore dei primi decenni del Novecento, sensibile nei confronti delle questioni strettamente spagnole ma aperto alle sollecitazioni del dibattito letterario europeo del suo tempo. Possiamo così

apprezzare un’opera che, vista nella sua complessità, è un significativo frammento di un esteso mosaico: quello articolato e poliedrico di un secolo, il Novecento, che si è da poco concluso ma al quale siamo ancora profondamente ancorati. |

|

I saggi raccolti in questo volumetto vogliono offrire un ulteriore tassello al mosaico sempre più ricco di sfumature e spunti di riflessione rappresentato dagli ultimi decenni del grande secolo vittoriano. Un momento, questo, di straordinaria complessità che dopo un lungo periodo di disattenzione ha portato a una sorprendente trasformazione del canone letterario e culturale, arricchendo di presenze, figure, testi, il panorama di un periodo che, prima della frattura programmatica delle avanguardie, si è fatto luogo di criticità e di trasformazioni rivelatrici. La fin de siècle porta con sé l’eredità ricchissima di un secolo intero e la

rielabora in una metamorfosi di soggetti, identità, forme narrative, stili, miti, consumi, linguaggi: i saggi presenti in questo volume propongono, avvalendosi di una molteplicità di strumenti critici, la lettura di alcune figure fortemente emblematiche di

questa complessa legacy. Bram Stoker, creatore di uno dei miti più inquietanti della modernità, capace di intercettare e ampliare i gusti del pubblico: George Gissing, che prima di altri comprende e tematizza il potere creativo e distruttivo dell’industria culturale; la coltissima Vernon Lee, che riformula il racconto fantastico alla luce del mito e dell’insegnamento inquietante di Walter Pater; e ancora, i nuovi linguaggi dell’identità femminile nell’esperimento del Women’s Labour League; e infine un testo

incompiuto in cui Joseph Conrad traccia, prima di Joyce, un sorprendente “ritratto dell’artista da giovane”.

Figure di passaggio, dunque: sia gli autori che i protagonisti di inediti e rivelatori story-tellings. Li vediamo mentre ci passano davanti agli occhi, ma il loro viaggio non è terminato. |

|

A. Del Prete et R. Carbone (dir.), Chemins du cartésianisme, Paris, Classiques Garnier, 2017.

S’inscrivant dans le sillage des travaux les plus récents sur l’histoire du cartésianisme, ce livre en retient d’abord l’idée que ce phénomène varie selon les contextes nationaux, mais qu’il est parfois possible de repérer des ressemblances qui outrepassent les frontières. Se confrontant à une pensée vivante qui se réfracte sous des aspects inattendus, les articles recueillis explorent des sujets qui se situent à l’intersection de plusieurs champs disciplinaires (théologie, physique, médecine, éthique, anthropologie, etc.).

Les acquis principaux du cartésianisme dans le domaine scientifique constituent toutefois la toile de fond historique et épistémologique sur laquelle s’élaborent les analyses des contributions de ce volume.

|

|

Dionisi, Maria Gabriella, I premi letterari e molte note a margine, in Letterature d'America n.163, 2017, Roma; Bulzoni editore, 2017, pp. 5-31.

|

|

|

Di Salvo, Margherita; Mori, Laura e Muru, Cristina, The Mediterranean Community of Practices between Speaking and Writing in Early Modern Documents, in Piera Molinelli (ed.) Language and Identity in Multilingual Mediterranean Settings. Challenges for Sociolinguistics, Berlin: Mouton De Gruyter, 2017, pp. 309-324

|

|

Giovanna Fiordaliso, Alessandra Ghezzani, Pietro Taravacci (a cura di), Le forme del narrare: nel tempo e tra i generi, Volume II, Collana Labirinti, n.165, Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2017

Il presente volume, Le forme del narrare, è il risultato di una sfida che un cospicuo gruppo di ispanisti ha accolto per un nuovo esame, in una prospettiva metodologica trasversale, della narratività in ambito ispanico. Pur partendo dalla consapevolezza del costante e fecondo esercizio di analisi del testo narrativo già sviluppato nella seconda metà del Novecento all’interno della dialettica tra eredità strutturaliste e istanze decostruzioniste, gli autori del volume hanno inteso indagare aspetti particolari e specifici ambiti della narrazione.

Nel loro insieme, i saggi qui raccolti affrontano un’ampia gamma di forme narrative attestate nel vasto dominio delle letterature iberiche in un arco temporale che va dal Medioevo fino alla contemporaneità. Senza mai trascurare il genere del romanzo, ciò che caratterizza il volume è la specifica attenzione, peraltro stabilita programmaticamente, alle forme di narrazione che si riscontrano all’interno di quei generi letterari tradizionalmente meno vocati alla rappresentazione diegetica, quali la poesia e il teatro. Avvalendosi di una caleidoscopica varietà di strumenti critici, il volume presenta indagini che vanno dal confronto tra macro e microstrutture narrative agli innesti diegetici in testi poetici, dall’analisi del canone e delle sue varianti alle relazioni intertestuali, intergeneriche e intersemiotiche, dall’ibridazione di forme narrative al microrrelato, dall’esame dell’impianto retorico del testo narrativo al ruolo e alla funzione della narrazione nel testo teatrale, e infine, dalle codificazioni e ricodificazioni di specifici generi narrativi alle sperimentazioni contemporanee di narrazioni ‘antinarrative’.

|

|

in breve

|

Annette Gerstenberg / Judith Kittler / Luca Lorenzetti / Giancarlo Schirru (Hrsg.), Romanice loqui. Festschrift für Gerald Bernhard zu seinem 60. Geburtstag, Tübingen, Stauffenberg Verlag 2017. X, 391 Seiten, ISBN 978-3-95809-442-0

"Romanice loqui": il titolo del volume ne simboleggia il contenuto, dedicato ai temi centrali dell’attività scientifica di Gerald Bernhard: Roma, il suo dialetto, le lingue romanze, gli uomini e le donne che le parlano: "la ricerca linguistica è strettamente legata per lui a un profondo interesse per i rispettivi oggetti e spazi culturali, e al tempo stesso all’empatia per le persone che sono oggetto della ricerca stessa" (Gerhard Ernst). Nelle quattro sezioni del volume, amici, allievi e colleghi del Festeggiato affrontano con dati e analisi nuove il passato e il presente del dialetto romanesco, le questioni più attuali della geografia linguistica romanza e delle sue implicazioni sociolinguistiche, le tendenze contemporanee del contatto linguistico tra italiano e tedesco, il tutto interpretato alla luce delle teorie correnti sul mutamento linguistico.

|

|

|

Lorenzetti, Luca, Greeks and the Greek language in the Medieval Rome, in Piera Molinelli (ed.) Language and Identity in Multilingual Mediterranean Settings. Challenges for Sociolinguistics, Berlin: Mouton De Gruyter, 2017, pp. 83-94

|

|

Patrizia Mania, Raffaella Petrilli, Elisabetta Cristallini (a cura di), Arte sui muri della città. Street Art e Urban Art: questioni aperte, Roma, Round Robin Editrice, 2017.

La Street Art e la Urban Art sono fenomeni attuali sia per il forte impatto sociale e culturale che producono, sia per i problemi che suscitano sul piano estetico ed artistico.

In Italia, alcuni eventi recenti – opere di Street Art e di Urban Art censurate, cancellate, maldestramente "strappate" dal supporto originario per essere esposte in mostre, gallerie e musei – hanno riacceso il dibattito intorno alla questione della loro eventuale conservazione e musealizzazione.

Il volume offre analisi ad ampio raggio degli aspetti semiologioci, giuridici, estetici e storico-artistici di Street Art e Urban Art. L'obiettivo è attivare una riflessione sugli aspetti controversi di una pratica artistica che sta determinando nuovi paesaggi urbani e la necessità di concettualizzazioni adeguate.

|

|

Patrizia Mania, Racconti mediterranei. Immagini, memorie, azioni nell’arte contemporanea, Roma, Round Robin Editrice, 2017.

Questo studio ricostruisce attraverso alcuni percorsi la consistenza del legame che negli ultimi trent’anni una larga parte della produzione artistica contemporanea ha intrattenuto e mantiene con la propria tradizione culturale originaria nell’area geografica del Mediterraneo. L’angolatura prescelta è dunque quella del rapporto dell’arte con la tradizione culturale d’appartenenza a cospetto delle emergenze attuali. Nonostante il panorama indicato concerna lavori artistici contrassegnati dalla contemporaneità, sia per quel che concerne i media utilizzati che per le tematiche affrontate, corre sottotraccia un refrain che richiama la “terra natale”.

In quest’ottica, attraverso l’analisi di linguaggi performativi (Pepe Espaliú, Adel Abdessemed, Adrian Paci), di contaminazioni con alcuni saperi “artigianali” (Alighiero Boetti, Mona Hatoum, Wael Shawky, Ghada Amer, Maja Bajevic, Claudia Losi) e di riscritture del paesaggio (Mimmo Paladino, Sisley Xhafa, Marzia Migliora, MTO, Paola Pivi, Akram Zaatari), i percorsi delineati possono ritenersi esemplari.

|

|

Solzenicyn, Una giornata di Ivan Denisovic, a cura di Ornella Discacciati, Einaudi, 2017.

Il 13 giugno, a cura di Ornella Discacciati, uscirà in libreria per la casa editrice Einaudi la prima edizione italiana non censurata del capolavoro di Aleksandr Solženicyn: “Una giornata di Ivan Denisovic”.

La raccolta comprende anche “La casa di Matrena” e “Accadde alla stazione di Kocetovka”. Un trittico sulla menzogna, il senso di colpa e la speranza dell’homo sovieticus dell’epoca post-staliniana.

|

|

|

Spinosa Alberto, Civili in Diversissimo modo, Milano, Giuffrè, 2017

La conclusione dell'esperienza napoleonica costringe la scienza giuridica italiana a confrontarsi con la sua ingombrante eredità, a soppesarne i lasciti materiali e ideali. Perduta la forza di legge, il Code civil si impone in tale frangente al giurista ottocentesco con la forza del 'modello', quale termine di comparazione obbligato di ogni sforzo riflessivo sul proprio presente e sul proprio passato. Il libro analizza le principali geometrie teorie di questo confronto, nel lungo tragitto che dalla Restaurazione postnapoleonica conduce fino alle soglie del codice civile unitario del 1865. Restaurazione impossibile o ineluttabile? Ad emergere è piuttosto il profilo di una Restaurazione plurale: non già il piano inclinato sul quale si compie un destino inevitabilmente 'francese' del processo unitario, ma il movimentato campo di battaglia nel quale il progetto giuridico della modernità viene costantemente ripensato, deostruito e ri-assemblato in forme sempre nuove e originali. Si può essere "civili in diversissimo modo", scrive Leopardi negli stessi anni. Per buona parte dell'Ottocento questa è un'affermazione che anche lo scienziato del diritto può sottoscrivere.

|

|

C. Borghero e A. Del Prete (a cura di), L’uomo, il filosofo, le passioni, Firenze, Le Lettere, 2016.

Descrizione del volume:

Nel Seicento e nel Settecento la riflessione filosofica sulle passioni introduce una forte discontinuità rispetto al discorso morale tradizionale. La rappresentazione che gli uomini danno di sé, delle motivazioni che li spingono ad agire, del rapporto che essi hanno con le mozioni, viene sostituita con lo studio scientifico del meccanismo delle passioni e del rapporto mente-corpo. All'origine di questa svolta c'è la neurofisiologia cartesiana degli spiriti animali. Contemporaneamente, vengono ridefiniti i termini della riflessione sulla dimensione sociale e l'uso delle passioni, poste al centro di un'innovativa trattatistica politica, di inconsuete prospettive di indagine della storia, della formazione del sé e dell'educazione alla vita associata. Il volume raccoglie gli atti di un convegno internazionale tenutosi a Roma nel 2014, per iniziativa del gruppo di ricerca sul cartesianesismo della Sapienza.

|

|

Margherita Di Salvo, Cristina Muru (a cura di), Dragomanni, sovrani e mercanti. Pratiche linguistiche nelle relazioni politiche e commerciali del Mediterraneo moderno, Pisa, edizioni ETS, 2016

Durante il Rinascimento e fino all’Età Moderna l’“italiano” era, tra le varietà romanze, una delle lingue maggiormente impiegate negli scambi commerciali e nelle relazioni diplomatiche tra le genti che popolavo il Mediterraneo moderno, il Nord Africa e il Levante.

I saggi contenuti in questo libro indagano e analizzano una parte dei documenti ancora oggi inediti e conservati presso l’Archivio di Stato di Venezia e rappresentativi di quelle relazioni e pratiche condivise dalla Serenissima Repubblica di Venezia col Levante.

Il libro, presentando i risultati dell’Unità di Ricerca dell’Università della Tuscia coordinata da Barbara Turchetta nell’ambito del Progetto di Interesse Nazionale “Rappresentazioni linguistiche dell’identità. Modelli sociolinguistici e linguistica storica” (diretto da Piera Molinelli), offre una lettura in chiave sociolinguistica delle forme di plurilinguismo nel Mediterraneo moderno. I saggi di questo volume contribuiscono al dibattito sui processi contattuali tra varietà linguistiche concorrenti e sugli atteggiamenti culturali che caratterizzarono la comunità di pratiche formata da mercanti, dragomanni e ambasciatori.

|

|

in breve

|

Thomas Bernes, Antonella Del Prete, Giordano Bruno. Philosophie des liens et de la relation, Bruxelles, Les éditions de L'Université de Bruxelles, 2016.

|

|

Paola Irene Galli Mastrodonato, “Counter-Revolution or Resistance? Representing Vendée in Fiction, from Charlotte Corday to Daphne Du Maurier”, IiRC’INFO n° 9 (2016), Lettre en-ligne de la Chaire d’excellence, Gestion du conflit et de l’après-conflit et de l’Institut international de recherche sur la conflictualité (IiRCO), Université de Limoges, 11 pp. In: HYPOTHÈSES (http://hypotheses.org/), ISSN: 2101-0269 http://www.unilim.fr/iirco/textes-en-ligne/ |

|

|

Paola Irene Galli Mastrodonato, "Suggestioni Settecentesche nell'opera di Emilio Salgari: alla ricerca delle fonti perdute", in Dalla Sicilia a Mompracem e altro. Studi per Mario Tropea in occasione dei suoi settant'anni, a cura di Giuseppe Sorbello e Giuseppe Traina, Caltanissetta: Lussografica, 2016, pp. 731-740. ISBN 978-88-8243-401-4. |

|

Raffaella Petrilli

Il NOUS della Metafisica

The theory of the intellect in the Metaphysics is exposed mainly in books I and XII, as evidenced by the number of occurrences of the term ???? contained in those books (8 and 18 respectively). Examining the texts, the author draws three conclusions: first, the human intellect produces propositional knowledge operating by induction on pre-noetic cognitive content. Second, the difference between knowledge expressed in propositional form and knowledge expressed in predicative form is part of Aristotle's semantics, and also helps to explain some important notions of De interpretatione 1-3 and Metaph. IV. Third, Aristotle uses the human intellect theory as a model to develop the science of astronomy, explaining the movement of the planets in terms of the functioning of the human cognitive nous.

in: Fabio Stella, Maria Giovanna Sillitti, Francesco Fronterotta (edited by), Il NOUS di Aristotele, Academia, 2016. 248 S. 34,80 Euro. 15,3 x 21,5 cm. 978-3-89665-700-8.

(International Aristotle Studies Bd. 8)

|

|

in breve

|

Stefano Telve, Anticausatività e passività. Il costrutto “rimanere” + participio passato. Uno studio di sintassi dell’italiano in diacronia, Heidelberg, Carl Winter Verlag, 2016.

Lo studio esamina le diverse interpretazioni del costrutto formato da ‚rimanere’ seguito da participio passato, proponendo una distinzione tra valore stativo e valore eventivo con lettura anticausativa oppure passiva. L’interpretazione si fonda sull’analisi delle peculiarità sintattiche e semantiche delle principali componenti del costrutto (‚rimanere’, verbo al participio, argomento esterno) emerse dall’interrogazione di ampi ‚corpora’ digitali di italiano, in prospettiva anche diacronica e in comparazione con altre lingue.

|

|

|

Raffaella Petrilli

Aspetti linguistici del crittotipo

Jurists know the difference between "mute law" (R. Sacco) and statutory law. From a linguistic point of view, that difference is analogous to the linguistic one between ordinary language and propositional language. The former is a procedural language, whose lexicon is characterized by semantic vagueness; the latter is a descriptive and analytic language, related to a system of knowledge.

Usually jurists overlook such a linguistic difference, then having difficulties in recognising it. Indeed, the interaction between mute law and statutory law is frequently shown by the implicit meanings generated by the use of ordinary language in statutory laws and in judgments. This essay discusses two examples of the emergence of semantic vagueness and indeterminacy in ststutory laws and in judgments.

in: Lucia Morra e Barbara Pasa (a cura di), Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi, Giappichelli Ed. - Torino, 2015 - pp. XII-236

formato cartaceo - ISBN 978•88•3485883•7

formato pdf - ISBN 978•88•9215777•4

|

|

Alessandro Natalini e Giulio Vesperini (a cura di), Il Bing bang della trasparenza, Napoli, Editoriale scientifica, 2015. |

|

Raffaella Petrilli (a cura di), La lingua politica. Lessico e strutture argomentative, Roma, Carocci Editore, 2015.

Il linguaggio politico sembra circondato da un'aura negativa. Per molti è politichese, lingua altisonante che nasconde pratiche inconfessabili. Per linguisti e semiologi non è nemmeno una lingua specialistica, privo come sembra di terminologia e di argomentazioni rigorose. Questo libro parte dall'assunto che la lingua politica sia lo strumento necessario a gestire la cosa pubblica. Ne derivano due obiettivi: definire il "vocabolario tecnico" della lingua politica italiana attuale, quasi settemila vocaboli ricavati da un corpus di testi politici (orali e scritti); e definire l'"argomentazione politica". Usando gli strumenti concettuali della retorica e della pragmatica, nel volume si propone l'idea che il contesto politico selezioni specifiche modalità argomentative, di cui si verifica la presenza effettiva nel corpus in esame. L'aura negativa che circonda il politichese si dissolve se impariamo a riconoscerne i meccanismi. Resa più trasparente, la lingua politica può essere fruita allora in modo più consapevole e democratico.

|

|

in breve

|

Andrej Platonov, Cevengur, a cura di Ornella Discacciati, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2015.

Recensioni:

|

|

in breve

|

Alessandro Della Casa, L'equilibrio liberale. Storia, pluralismo e libertà in Isaiah Berlin, prefazione di Giuseppe Galasso, Napoli, Guida, 2014.

|

|

in breve

|

Antonella Del Prete e Saverio Ricci (a cura di), Cristo nella filosofia dell'età moderna, Firenze, Le Lettere, 2014.

|

|

in breve

|

Daniele Di Bartolomeo, Nelle vesti di Clio. L'uso politico della storia nella Rivoluzione francese (1787-1799), Roma, Viella, 2014.

|

|

Renée Ferrer, Racconti dall'isola senza mare, (cura, introduzione e traduzione di Maria Gabriella Dionisi), Oèdipus ed. Salerno/Milano, 2014

Recensioni:

|

|

in breve

|

AA VV, Teatro Canadese: sei drammi, a cura di Giulio Marra , Introduzione e Traduzione di Paola Irene Galli Mastrodonato, Bolsheviki: Una commedia mortalmente seria, di David Fennario (Titolo originale: Bolsheviki: A Dead Serious Comedy, Lingua Inglese), Venezia: La Toletta Edizioni, 2014, pp. 7-9 e 271-310.

|

|

Paola Irene Galli Mastrodonato, "Bolsheviki: A Dead Serious Comedy", in Testimony: Between History and Memory. Auschwitz Foundation International Quarterly 118, September 2014, p. 152-155.

|

|

in breve

|

Riccardo Gualdo, Lucia Raffaelli, Stefano Telve, Scrivere all'università. Pianificare e realizzare testi efficaci, Roma, Carocci, 2014.

|

|

in breve

|

Benedetta Bini, a cura di, Oscar Wilde. Il ritratto di Mr W.H., Venezia, Marsilio Editori, 2013

|

|

in breve

|

Antonio Clericuzio e Saverio Ricci (direttori), Il contributo italiano alla storia del pensiero. Appendice VIII della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, vol. IV, Scienze, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2013, pp. XXXI-802, 96 tavole f.t.

|

|

in breve

|

A. Del Prete, Giovanni Domenico Cassini, in A. Clericuzio e S. Ricci (dir.), Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2013, pp. 263-266.

|

|

Paola Irene Galli Mastrodonato, "Looking South from the North: George Szanto's Mexican Cycle", Il Tolomeo: Articoli, recensioni e inediti delle Nuove Letterature, Anno 2013, XVI, 1-2, pp. 192-196. |

|

in breve

|

Paola Irene Galli Mastrodonato, Voce: "Bianca Cappello de Medici" [pp. 260-261], in Die Medici. Menschen, Macht und Leidenschaft/I Medici. Uomini, potere e passione, Herausgeber/ a cura di Alfried Wieczorek, Gaelle Rosendahl, Donatella Lippi, Mannheim: Verlag Schnell + Steiner Regensburg, 2013.

|

|

Stefano Telve, L'italiano: frasi e testo, Roma, Carocci, 2013 (nuova edizione)

Che cos'è una frase? Che cos'è un testo? Quanti tipi di frasi e di testi esistono? Come si collegano tra loro? Le regole della grammatica sono ferree oppure lasciano un certo margine di libertà? Quali effetti producono le nostre scelte per quanto riguarda la comunicazione? Il volume – in questa seconda edizione arricchito da una serie di esercizi con relativi commenti e soluzioni – esamina le combinazioni di più parole in una frase, di più frasi in una porzione di testo, e delle parti del testo nel loro insieme. L'andamento sintattico del discorso, insieme alla punteggiatura nello scritto e all'intonazione nel parlato, è essenziale per determinare la natura della comunicazione verbale, che viene illustrata attraverso esempi tratti da quotidiani, riviste, saggi ed elaborati scritti.

|

|

Paola Irene Galli Mastrodonato, Maria Gabriella Dionisi, Riletture Salgariane, Pesaro, Metauro, 2012.

Ci si è spesso chiesti se la straordinaria fortuna di Emilio Salgari fosse dipesa solo dal caso e da felici circostanze o non fosse dovuta piuttosto alla sua grande erudizione e profonda conoscenza dello spirito e dei gusti del tempo, un unicum letterario capace di creare un orizzonte di attesa aperto verso l'altrove e l'inedito. Il fatto, poi, di essere riuscito a superare tutte le mode e a diventare un autore senza tempo ha comportato un ampliamento delle ipotesi interpretative sulla penetrazione dell'universo salgariano nell'immaginario collettivo di generazioni di lettori appartenenti a culture e realtà diverse.

Pertanto, nonostante i molti studi che sono stati fatti nel corso degli anni, l'interrogativo di fondo – perché Salgari, allora come ora? – è stato ancora una volta capace di stimolare un intenso dibattito, in occasione del Centenario della tragica morte dello scrittore, i cui risultati sono raccolti in questo volume frutto del lavoro di accademici, narratori, artisti, critici e saggisti.

I contributi qui riuniti, espressione di una pluralità di voci che hanno posto l'accento su alcune tematiche di grande interesse, offrono un nuovo modo di 'rileggere' il corpus romanzesco e narrativo di un autore la cui fama è ormai accertata e riconosciuta fuori e dentro l'Accademia.

|

|

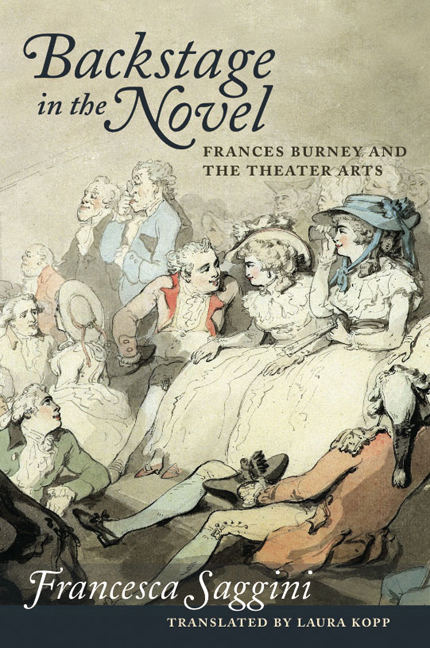

Francesca Saggini, Backstage in the Novel. Frances Burney and the Arts of the Theatre. Charlottesville, VA: University of Virginia Press, 2012.

In Backstage in the Novel, Francesca Saggini traces the unique interplay between fiction and theater in the eighteenth century through an examination of the work of the English novelist, diarist, and playwright Frances Burney. Moving beyond the basic identification of affinities between the genres, Saggini establishes a literary-cultural context for Burney's work, considering the relation between drama, a long-standing tradition, and the still-emergent form of the novel.

Through close semiotic analysis, intertextual comparison, and cultural contextualization, Saggini highlights the extensive metatextual discourse in Burney's novels, allowing the theater within the novels to surface. Saggini's comparative analysis addresses, among other elements, textual structures, plots, characters, narrative discourse, and reading practices. The author explores the theatrical and spectacular elements that made the eighteenth-century novel a hybrid genre infused with dramatic conventions. She analyzes such conventions in light of contemporary theories of reception and of the role of the reader that underpinned eighteenth-century cultural consumption. In doing so, Saggini contextualizes the typical reader-spectator of Burney's day, one who kept abreast of the latest publications and was able to move effortlessly between "high" (sentimental, dramatic) and "low" (grotesque, comedic) cultural forms that intersected on the stage.

Backstage in the Novel aims to restore to Burney's entire literary corpus the dimensionality that characterized it originally. It is a vivid, close-up view of a writer who operated in a society saturated by theater and spectacle and who rendered that dramatic text into narrative. More than a study of Burney or an overview of eighteenth-century literature and theater, this book gives immediacy to an understanding of the broad forces informing, and channeled through, Burney's life and work.

|

|

Carlo Sotis, Le "Regole dell'incoerenza". Pluralismo normativo e crisi postmoderna del diritto penale, Roma, Aracne, 2012.

L'incoerenza costituisce per il diritto penale un fattore di delegittimazione e per il pluralismo giuridico il presupposto della sua esistenza. I sistemi pluralistici sono, infatti, per definizione quegli spazi in cui si registrano conflitti tra norme, per un verso giuridicamente rilevanti e, per altro verso, non risolvibili. L'uso della pena in questa dimensione avviene, perciò, in un contesto normativo in cui l'incoerenza è, al tempo stesso, patologica e fisiologica.

La via di uscita dall'impasse consiste nell'affinare delle "regole dell'incoerenza" di stretta marca penalistica, che possano dare vita a un "pluralismo ordinato". Oggetto e scopo di questo libro è una riflessione su quali siano le tecniche giuridiche in grado di regolare l'incoerenza fisiologica, ancorando il diritto di punire ai suoi irrinunciabili presupposti di legittimazione. La prima parte è dedicata allo studio di queste tecniche, la seconda alla loro messa in opera.

Carlo Sotis (Roma 1969) è professore associato di diritto penale all'Università della Tuscia. Già professore nell'Università di Macerata e prima ricercatore in quella di Milano. Ha conseguito il dottorato e la laurea nell'Università di Pavia e il DEA a Paris- 1. Ha partecipato a numerose ricerche ed è stato relatore in decine di convegni nazionali e internazionali. È autore di più di quaranta pubblicazioni in quattro lingue.

|

|

Stefano Telve, That's amore! La lingua italiana nella musica leggera straniera, Bologna, Il Mulino, 2012.

Fuori d'Italia la fama secolare dell'italianoper eccellenza resta ancora oggi viva e vitale. Accanto all'italiano da esportazione di Caruso, Modugno, Pausini, Bocelli, si registra infatti anche una diffusione della nostra lingua in bocca straniera che nasce e prospera nella produzione estera trasversalmente a epoche e generi musicali. Da Dean Martin ed Elvis Presley fino all'hip hop di Chamillionaire e Tupac Shakur, al post-punk dei Tuxedomoon, all'heavy metal degli Haggard, italianismi e pseudoitalianismi costellano la musica leggera straniera, in bilico tra gli stereotipi (la dolce vita e l'amore romantico) e la parodia (la malavita e l'esplicita allusione erotica).

Stefano Telve insegna Linguistica italiana all'Università della Tuscia. Tra i suoi ultimi lavori segnaliamo: "Ruscelli grammatico e polemista. I tre discorsi a Lodovico Dolce" (Vecchiarelli, 2011) e "Linguaggi specialistici dell'italiano" (con R.Gualdo, Carocci, 2011).

|